三明市沙县区人民政府关于印发2025年度沙县区地质灾害防治方案的通知

各乡(镇)人民政府、街道办事处,区政府各部门、各直属机构:

现将区自然资源局等部门联合编制的《2025年度沙县区地质灾害防治方案》印发给你们,请结合实际认真贯彻实施。

三明市沙县区人民政府

2025年3月21日

(此件主动公开)

三明市沙县区地质灾害防治方案

(2025年度)

三明市沙县区人民政府

二〇二五年三月

三明市沙县区地质灾害防治方案

(2025年度)

编制人: 郭光威 张承文

审查人: 叶基锋 林长青

编制单位:三明市沙县区自然资源局

协作单位:福建省196地质大队

编写时间:二〇二五年三月

目 录

一、前言

二、地质灾害分布情况

2.1地质灾害现状

2.2地质灾害趋势分析

三、地质灾害威胁范围及重点防范期

3.1地质灾害威胁对象及范围

3.2地质灾害隐患点

3.3高陡边坡点雨季防范

3.4地质灾害重点防范期

四、灾害灾情和险情分级

五、地质灾害防治措施

5.1落实地质灾害防治责任制

5.2加强地质灾害隐患点巡查

5.3开展地质灾害监测及预报

5.4应急抢险救灾及简易监测

5.5速报制度

5.6保障措施

5.7综合防治措施

六、地质灾害监测、防治工作责任人

七、防治措施建议

附表1:沙县区地质灾害防治工作相关部门网络一览表

附表2:沙县区各乡(镇、街道)地质灾害防治网络一览表

附表3:区、乡(镇、街道)及相关部门主要职责一览表

附表4:2025年度沙县区地质灾害隐患点防治措施及监测网络一览表

附表5:2025年度沙县区高陡边坡及监测网络一览表

一、前言

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述,切实做好2025年全区地质灾害防治工作,最大限度减少因地质灾害造成的生命财产损失,根据《地质灾害防治条例》、《福建省地质灾害防治管理办法》以及省、市有关文件,沙县区自然资源局会同沙县区气象、住建、水利、交通、应急管理等部门,结合沙县区地质灾害防治工作实践经验,编制本年度地质灾害防治方案。

二、地质灾害分布情况

2.1地质灾害现状

沙县区位于北东向武夷山脉与戴云山脉间,为闽西南玳瑁山脉的北端,以构造侵蚀地貌为主,地势从东南、西北两侧向中部沙溪河谷倾斜。境内的山脉纵横,丘陵起伏,西北多低山丘陵,东南部以中低山为主,山间小盆地错落其间。区内植被发育,森林覆盖率75.7%,植被以经济林和毛竹为主,总体地势高差较大,属我省地质灾害易发区。地质灾害发生与人类工程活动密切相关,根据现场调查资料,境内约90%的滑坡、崩塌地质灾害隐患点与农村削坡建房有关。

沙县区境内地质灾害点多面广,地质灾害类型以滑坡、崩塌为主,另有少量泥石流和地面塌陷等。全区10个乡(镇)、2个街道地质灾害隐患均有分布,辖区地质灾害频发,汛期时强降雨和集中降雨诱发各类地质灾害给沙县区人民造成极大的危害。近年来,经沙县区各乡(镇、街道)、各有关部门及村(居)民共同努力,采取搬迁、简易降险、排危除险、重大工程治理等多种防护措施,消除了部分地质灾害隐患。

2024年底,全区共有地质灾害隐患点132个。2025年初,在2024年防治方案的基础上对全区地质灾害点进行核查(对采取工程治理、搬迁、货币补偿、长期无人居住且房屋破损严重的地质灾害隐患点进行核销)。经核查,全区共核销地灾点1处,核查后2025年沙县区辖区内地质灾害隐患点为131个,其中:按地质灾害类型分,有滑坡71个、崩塌59个、泥石流1个;按危害程度划分,有一般级(小型)34个、较大级(中型)85个、重大级(大型)12个。以上131个地质灾害隐患点共威胁户数1032户、人数4371人、财产3153万元,防灾减灾任务仍十分繁重。各乡(镇、街道)地质灾害隐患分布情况详见表1-表3及附表4。

表1 沙县区2025年地质灾害隐患点新增、删减一览表 单位(个)

|

序号 |

乡(镇、 街道) |

2024年地灾点 |

2025年 删减点 |

2025年 新增点 |

2025年 地灾点 |

高陡边坡 |

||

|

2024年 |

2025年 |

|||||||

|

增减点 |

合计 |

|||||||

|

1 |

凤岗街道 |

3 |

/ |

/ |

3 |

19 |

-1 |

18 |

|

2 |

虬江街道 |

26 |

-1 |

/ |

25 |

33 |

-1 |

32 |

|

3 |

夏茂镇 |

4 |

/ |

/ |

4 |

11 |

/ |

11 |

|

4 |

青州镇 |

14 |

/ |

/ |

14 |

/ |

/ |

/ |

|

5 |

高砂镇 |

15 |

/ |

/ |

15 |

50 |

-6 |

44 |

|

6 |

高桥镇 |

32 |

/ |

/ |

32 |

8 |

/ |

8 |

|

7 |

富口镇 |

3 |

/ |

/ |

3 |

21 |

/ |

21 |

|

8 |

大洛镇 |

11 |

/ |

/ |

11 |

42 |

-1 |

41 |

|

9 |

南霞乡 |

11 |

/ |

/ |

11 |

20 |

/ |

20 |

|

10 |

南阳乡 |

4 |

/ |

/ |

4 |

9 |

/ |

9 |

|

11 |

郑湖乡 |

2 |

/ |

/ |

2 |

8 |

/ |

8 |

|

12 |

湖源乡 |

7 |

/ |

/ |

7 |

4 |

/ |

4 |

|

13 |

合计 |

132 |

-1 |

/ |

131 |

225 |

-9 |

216 |

2024年底,沙县区辖区内高陡边坡共225个,威胁户数579户,威胁人数约2623人。2025年初,对沙县区辖区内高陡边坡进行现场核查(对长期无人居住且房屋破损严重的、搬迁、采取简易降险、排危除险的高陡边坡进行核销),经核查,全区共核销高陡边坡9个,2025年全区高陡边坡共216个,威胁户数577户,人数2599人,具体详见表1、表2及附表5。

表2 2025年沙县区各乡(镇、街道)地质灾害、高陡边坡分布一览表 单位(个)

|

代号 |

乡镇(街道) 名称 |

隐患点类别 |

||||||||

|

地质灾害隐患点 |

高陡 边坡 隐患点 |

合计 |

||||||||

|

滑坡 |

崩塌 |

泥石流 |

地面 塌陷 |

地裂缝 |

地面 沉降 |

小计 |

||||

|

SXF |

凤岗街道 |

/ |

3 |

/ |

/ |

/ |

/ |

3 |

18 |

21 |

|

SXJ |

虬江街道 |

17 |

8 |

/ |

/ |

/ |

/ |

25 |

32 |

57 |

|

SXM |

夏茂镇 |

1 |

3 |

/ |

/ |

/ |

/ |

4 |

11 |

15 |

|

SXZ |

青州镇 |

6 |

8 |

/ |

/ |

/ |

/ |

14 |

/ |

14 |

|

SXS |

高砂镇 |

7 |

8 |

/ |

/ |

/ |

/ |

15 |

44 |

59 |

|

SXQ |

高桥镇 |

11 |

20 |

1 |

/ |

/ |

/ |

32 |

8 |

40 |

|

SXK |

富口镇 |

2 |

1 |

/ |

/ |

/ |

/ |

3 |

21 |

24 |

|

SXL |

大洛镇 |

8 |

3 |

/ |

/ |

/ |

/ |

11 |

41 |

52 |

|

SXN |

南霞乡 |

9 |

2 |

/ |

/ |

/ |

/ |

11 |

20 |

31 |

|

SXY |

南阳乡 |

3 |

1 |

/ |

/ |

/ |

/ |

4 |

9 |

13 |

|

SXH |

郑湖乡 |

2 |

/ |

/ |

/ |

/ |

/ |

2 |

8 |

10 |

|

SHY |

湖源乡 |

5 |

2 |

/ |

/ |

/ |

/ |

7 |

4 |

11 |

|

合计 |

71 |

59 |

1 |

/ |

/ |

/ |

131 |

216 |

347 |

|

表3 2025年沙县区各乡(镇、街道)地质灾害危害等级统计表 单位(个)

|

乡(镇)、街道 |

危害程度分级 |

合计 |

||

|

重大(大型) |

较大(中型) |

一般(小型) |

||

|

凤岗街道 |

1 |

2 |

/ |

3 |

|

虬江街道 |

4 |

12 |

9 |

25 |

|

夏茂镇 |

1 |

1 |

2 |

4 |

|

青州镇 |

3 |

11 |

/ |

14 |

|

高砂镇 |

2 |

12 |

1 |

15 |

|

高桥镇 |

/ |

27 |

5 |

32 |

|

富口镇 |

/ |

1 |

2 |

3 |

|

大洛镇 |

1 |

6 |

4 |

11 |

|

南霞乡 |

/ |

6 |

5 |

11 |

|

南阳乡 |

/ |

3 |

1 |

4 |

|

郑湖乡 |

/ |

1 |

1 |

2 |

|

湖源乡 |

/ |

3 |

4 |

7 |

|

合计 |

12 |

85 |

34 |

131 |

2.2地质灾害趋势分析

2.2.1 2025年气候趋势预测

一、2024年以来气候概况

2024年以来(1月1日~11月29日),我区平均气温22.2℃,偏高1.4℃,属异常偏高,与2021年并列为1961年以来历史同期第一;我区累计降水量1609.1毫米,偏少65.4毫米(-3.9%),属正常。

二、气候趋势预测

1.气温

(1)冬季(2024年12月~2025年2月):预计我区平均气温偏低0.1~1.0℃。季内强冷空气次数偏多,相对偏冷时段出现在12月上旬后期至中旬前期、12月下旬、1月中旬和2月中旬中后期至下旬前期。极端最低气温略低于常年。

(2)早春季(3~4月):预计我区平均气温偏高0.1~1.0℃。

(3)雨季(5~6月):预计我区平均气温偏高0.1~1.0℃,出现“五月寒”的可能性较小。

(4)夏季(7~9月):预计我区平均气温偏高1.0~2.0℃,≥37℃高温日数偏多,极端最高气温偏高。

(5)秋季(10~11月):预计我区平均气温偏高0.1~1.0℃。

2.降水

(1)冬季:预计我区总降水量200~220毫米,偏少1~2成。

(2)早春季:预计我区总降水量310~350毫米,偏少1~2成。

(3)雨季:预计我区总降水量650~700毫米,偏多2~3成。

(4)夏季:预计我区总降水量330~370毫米,偏少1~2成。

(5)秋季:预计我区总降水量100~120毫米,偏少1~2成。

3.台风

预计2025年影响我区的台风个数为2~3个,雨季可能有早台风影响,夏季有1~2个台风影响我区。

三、主要气候灾害预测及防御建议

1.冬季可能出现阶段性强降温过程,并伴有雨雪冰冻,需防范对能源保供、农业生产和道路运输等的影响。

2.春季易发强对流天气,需防范雷暴大风冰雹天气对农业生产和户外活动等的不利影响。

3.雨季降水偏多,可能出现较明显的洪涝灾害,需注意防范持续性极端降水可能引发的山洪、城市内涝、山体滑坡和泥石流等次生灾害。

4、夏季气温偏高,易出现极端高温天气,需注意防暑降温。

5、可能有早台风影响,夏季有1~2个台风影响我区,需注意防范台风带来的风雨不利影响。

2.2.2地质灾害趋势预测

根据全区地质环境特征、地质灾害分布规律,结合2024年地质灾害灾情、隐患点稳定状况和区气象局对2025年全区降水量趋势初步预测,本年度地质灾害发生数量将接近于正常或略多,预测潜在危害较大的高发区域主要为虬江、高桥、高砂、大洛、南霞等乡(镇、街道),此外,凤岗、夏茂、青州、富口、湖源、南阳、郑湖等乡(镇、街道)的部分山区农村也应引起足够重视。预测本年度地质灾害主要以滑坡、崩塌和部分并发性泥石流灾害为主,地质灾害防治形势依然严峻。

三、地质灾害威胁范围及重点防范期

3.1地质灾害威胁对象及范围

根据全区地质环境特征、地质灾害分布规律,地质灾害的主要威胁对象和影响范围主要有:

1.山前地带的房前屋后因工程建设和人为削坡引发的小型滑坡崩塌灾害,主要威胁边坡前后建筑物内人员及财产等安全。

2.公路沿线边坡所引发的滑坡、崩塌灾害,除堵塞交通、毁坏公路及附属设施等外,主要威胁通行车辆和过往人员的安全,特别是较高陡的边坡危害范围甚至延伸至公路外部或下部。

3.采矿工程引发的地质灾害威胁矿山周围的人员和建筑物的安全,如采空区引发的地面塌陷灾害,开采地下水诱发的地面塌陷或水文地质环境问题等。这类灾害往往造成地表房屋开裂、公路变形、矿坑塌陷等影响,部分矿山塌陷直接影响采矿安全,局部还会发生区域性地表蠕动,造成地表建筑物下沉或变形等危害现象。

4.部分沟谷潜在的滑坡并发性泥石流灾害,以及境内部分大型引水沟渠或库塘渗漏所潜在诱发的滑坡并发泥石流隐患,主要危胁沟谷、沟口和引(蓄)排水等设施下游的居住人员与房屋财产安全,潜在威胁范围较广,一旦发生并发性泥石流后危害性往往亦较大。

5.各乡(镇、街道)被列入地质灾害隐患点范围和部分小型地灾点均应列为高发易发区段,其中又以虬江、高桥、高砂、大洛、南霞等乡(镇、街道)部分村庄的主要灾害点,可能诱发危害性较大的滑坡、崩塌及泥石流灾害,为主要高易发区域,应加以重点防范。此外,凤岗、夏茂、青州、富口、湖源、南阳、郑湖等乡(镇、街道)的部分山区农村也应引起足够重视。

3.2地质灾害隐患点

本方案所列的131个地质灾害隐患点在未进行彻底治理或搬迁前均有进一步活动趋势,应作为防范对象,必须采取简易监测和利用已建设的智能化监测预警系统,进行定期观测,并做好监测数据的记录,雨季尤其是强降雨期间要加强监测,当监测发现有异常变化时应加大监测密度,当发现有裂缝等临滑迹象时,及时撤出人员和财产,在受影响外围设置明显警示标志。同时根据本次调查资料,按其稳定性、危害性进行轻重缓急排序。对于威胁居民50人以上的地灾隐患点(见附表4),在未治理前,雨季尤其是强降雨期间要有人值班加强监测。

3.3高陡边坡点雨季防范

高陡边坡是指人类工程活动中对自然稳定山体进行切坡、削坡形成的临空面,随着地质环境的变化,在强降雨状况下容易产生地质灾害,表现形式多为滑坡和崩塌,全区共有的高陡边坡216个,数量较大、隐患较多,应高度重视,各乡(镇、街道)应进行排查,定期巡查工作,掌握险情,加以防范。另外全区未列入高陡边坡管理的也应引起足够重视,加强防范。

3.4地质灾害重点防范期

降雨是诱发地质灾害的主要因素,沙县区内地质灾害发生的数量与降雨量强度有密切联系,绝大多数地质灾害都集中发生在雨季,尤其是强降雨。根据2025年气象预测,沙县区地质灾害防灾重点防范期为4月~9月,其中5—8月雨季降雨比较集中,存在持续降雨和大范围降雨,且时空分布不均,局部流域发生洪涝灾害和地质灾害的可能性较大。

汛期日降雨量50毫米以上、连续大雨3天以上或过程降雨量大于100毫米的时段,台风期发生强降雨至雨后48小时时段,是地质灾害重要防范时段。各乡(镇、街道)及相关部门必须切实加强本辖区内地质灾害隐患点的监测防范工作,要提前做好准备工作,及时进入重点防范期工作状态,确保安全度汛。

四、灾害灾情和险情分级

按照地质灾害的危害程度和规模大小,地质灾害灾情和险情分为特大型(Ⅰ级)、大型(Ⅱ级)、中型(Ⅲ级)、小型(Ⅳ级)四个等级。

(一)特大型(Ⅰ级)地质灾害灾情和险情

因山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等灾害造成30人(含)以上死亡,或者直接经济损失1000万元(含)以上或因地质灾害造成大江大河及其支流被阻断,严重影响群众生命财产安全的地质灾害灾情;

受地质灾害威胁,需转移人数在1000人(含)以上,或者潜在可能造成的经济损失1亿元(含)以上的地质灾害险情。

因地质灾害造成大江大河及其支流被阻断,严重影响群众生命财产安全。

(二)大型(Ⅱ级)地质灾害灾情和险情

因山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等灾害造成10人(含)以上、30人以下死亡,或者直接经济损失500万元(含)以上、1000万元以下或因地质灾害造成铁路繁忙干线、国家高速公路网线路、民航和航道中断,或者严重威胁群众生命财产安全、有重大社会影响的地质灾害灾情;

受地质灾害威胁,需转移人数在500人(含)以上、1000人以下,或者潜在经济损失5000万元(含)以上、1亿元以下的地质灾害险情。

(三)中型(Ⅲ级)地质灾害灾情和险情

因山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等灾害造成3人(含)以上、10人以下死亡,或者直接经济损失100万元以上、500万元以下的地质灾害灾情;

受地质灾害威胁,需转移人数在100人(含)以上、500人以下,或者潜在经济损失500万元以上、5000万元以下的地质灾害险情。

(四)小型(Ⅳ级)地质灾害灾情和险情

因山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等灾害造成3人以下死亡,或者直接经济损失100万元以下的地质灾害灾情;

受地质灾害威胁,需转移人数在100人以下,或者潜在经济损失500万元以下的地质灾害险情。

五、地质灾害防治措施

5.1落实地质灾害防治责任制

(一)地质灾害防治主要工作职责

沙县区地质灾害防治工作由区人民政府统一领导,负责全区范围内地质灾害防治工作。地质灾害防治直接关系到人民群众生命和财产安全,各乡(镇、街道)和区直有关部门要坚持“以人为本”、以对国家和人民负责的精神,高度重视地质灾害防治工作,按照“政府统一领导、部门各司其职”的原则,建立以预防为主的地质灾害预警预报、监测巡查体系。加强对辖区地质灾害防治工作的组织领导,围绕地质灾害隐患点、房前屋后高陡边坡等防范重点,明确防治目标任务,细化防治工作措施,并将防灾责任逐级细化落实到乡(镇、街道)、村和具体责任人,确保各项防治工作落到实处。自然资源部门要做好地质灾害防治工作的组织、协调、指导和监督,配合应急管理部门做好地质灾害应急救援相关工作。自然资源、教育、住房城乡建设、交通、水利、文化旅游、铁路、应急管理等有关部门要按照职责分工,组织做好村(居)、学校、建筑边坡、公路、铁路、水库、旅游景区、尾矿库(坝)等区域的地质灾害隐患排查巡查、监测预警、综合治理等防治工作。

(二)各乡(镇、街道)及相关部门具体职责

各乡(镇、街道)及区自然资源、气象、住建、水利、交通、公路、铁路、教育、民政、文旅、应急、工信等部门,要严格按照《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)、《福建省人民政府办公厅关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神进一步做好地质灾害防治工作的通知》(闽政办发明电〔2019〕24号)和《福建省地质灾害防治管理办法》有关规定,落实各部门责任。对疏于管理、责任不落实、人员不到位造成事故的直接责任人和有关单位主要领导,要按照《地质灾害防治条例》等有关规定追究责任。

各乡(镇、街道)负责抓好地质灾害群测群防工作,加强地质灾害发生前兆特征的巡回检查,对可能发生险情的,应该及时动员受到地质灾害威胁的居民以及其他人员转移到安全地带,情况紧急时可以强制组织避灾疏散,同时向区人民政府报告并告知区自然资源局。

自然资源部门负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。及时组织与气象部门会商,将地质灾害气象预警预报通过有线电视和手机短信平台等系统,共同发布地质灾害气象预警预报;落实地质灾害防治值班制度;配合做好地质灾害应急救援相关工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

应急管理部门负责地质灾害应急救援,会同有关单位组织协调紧急转移人员安置及生活救助等工作。负责非煤矿山企业和尾矿库(坝)的汛期安全监管,防止非煤矿山企业生产安全事故和尾矿库(坝)溃塌引发次生地质灾害。

气象部门负责及时通报我区气象监测资料和降雨时空分布等信息,分析、预报重点地区未来12小时降雨量和天气预报状况。在预测达到暴雨及以上量级降雨量信息时,及时与自然资源部门会商,联合编制地质灾害气象预警预报。

住建部门负责在建房屋建筑和市政基础设施工程的地质灾害隐患排查和防治,督促有关项目业主落实地质灾害防治“三同时”制度,未按规定实行“三同时”的,主体工程不得投入生产或者使用。

水利部门负责坝头、库区、堤防的地质灾害隐患排查和防治工作,督促水电站运营单位、库区移民安置区及堤防所在的乡(镇)人民政府、街道办事处做好相关区域的地质灾害治理工作,力争做到一库一策。

交通、公路、铁路等部门负责公(铁)路沿线及周边地质灾害隐患排查和防治工作。在危险路段设立醒目警示牌,警示过往车辆和行人,保障交通干线和抢险救灾重要线路畅通。

城管部门负责城市公园和城市建成山体人行步道、城市道路边坡和建筑垃圾处置场等地质灾害隐患排查和防治工作。

教育部门负责校园地质灾害隐患的排查和防治工作,按照地质灾害气象风险预警做好师生的应急转移避险。

文化旅游部门负责旅游景区的地质灾害隐患排查和防治工作。

开发区管委会要做好开发区内地质灾害隐患防治工作,加强防范管理。

融媒体中心要加强地质灾害防治知识宣传,及时准确播报区人民政府防灾部署工作和灾害性气象消息及灾情预报等。

其他部门按照各自职责分工做好地质灾害防治工作。区、乡(镇、街道)及相关部门主要职责一览表(详见附表3)。

5.2加强地质灾害隐患点巡查

在汛期前区自然资源局要会同区应急管理、气象、住建、水利、交通、教育、文化旅游等有关部门在汛前对地质灾害易发区、危险点以及防治方案、地质灾害群测群防网络、防灾抢险应急预案等进行全面检查,发现险情和存在安全隐患的,要责成责任单位或责任人抓紧落实整改措施。

1.汛前排查

(1)排查地质灾害防治方案落实情况。排查内容包括:乡(镇、街道)、村等各级防灾责任组织机构、隐患点监测责任人、监测人是否明确,观测点布置、观测方法、记录、汇交整理资料是否合理、完善,防灾预报制度是否健全,信息网络是否通畅,《村(社区)汛期地质灾害防御群众转移预案》的编制情况,危险区群众的应急转移方案及措施是否得力等。

(2)排查主要地质灾害隐患点。区自然资源局要会同区住建、水利、交通、教育等部门应认真做好险情排查,需重点防范的地质灾害危险点,应划定易发区,并设立警示牌。在强降雨和台风降雨时,可能酿成新的地质灾害隐患点,应加强对地质灾害易发区的调查和监测,发现有灾害前兆特征的隐患点,当地人民政府应及时组织避让等必要的防范措施。

汛期地质灾害易发区是指在强降雨期间或者之后,突发地质灾害的可能性较大且可能造成人员伤亡或财产损失的居民居住区或学校等区域或地段。其划定标准如下:

①居民居住区或学校等房前屋后人工开挖的高陡边坡的坡脚或坡肩边缘;

②居民居住区或学校等房前屋后高陡自然土质斜坡或坡脚;

③上游汇水面积较大的沟谷及沟口低洼地带;

④侵蚀河岸岸坡边缘;

⑤已查明的地质灾害隐患点;

⑥其他在汛期易发生地质灾害,可能造成人员伤亡的地带。

符合上述标准之一的均应划定为地质灾害易发区。

2.汛期巡查

区自然资源局及住建、水利、交通、教育等部门应按地质灾害防治的有关规定进行汛期巡查,乡(镇、街道)及基层群众应当对重点防范的地质灾害隐患点加强监测和灾害前兆特征(地声、泉水变浑、泉水干涸、裂缝扩张、醉汉林出现等)的巡回检查。发现灾情、险情,应当立即组织人员转移,采取临时支护处理措施等,同时向区人民政府及区自然资源局和区应急管理局报告;区人民政府及区自然资源局和区应急管理局接到报告后,要及时组织专家赶赴现场,调查鉴定灾(险)情、提出应急处置对策、采取相应应急处置措施。同时,应对房前屋后高陡边坡及其他隐患区域加强巡查监测。

3.汛后核查

汛期后乡(镇、街道)应认真核查各地质灾害隐患点情况,根据各地质灾害隐患点稳定情况以及险情是否已消除或得到有效控制,决定是否继续监测,或者搬迁治理,并通知有关监测单位和监测人。

5.3开展地质灾害监测及预报

5.3.1监测

1.对已调查确定的地质灾害隐患点和划定的汛期地质灾害危险区域,应进行巡查监测,对已列入本防治方案中等级达到中型—大型地质灾害隐患点应加强巡查监测;遇有台风或暴雨袭击或当地质灾害气象预警预报等级达Ⅲ级以上时,除应加大对隐患点监测密度外,还应对房前屋后及公路沿线高陡边坡、水利水电设施、开采矿山、旅游景点等地质灾害易发地段加强巡查监测;沙县区人民政府及区自然资源局接到报告后应做好监测工作的技术指导。沙县区人民政府统一组织、部署地质灾害隐患点的避险措施,因地制宜地做好群众及财产的安全转移工作。

2.对已发现异常的地质灾害隐患点,当地质灾害气象预警预报等级达Ⅲ级时,应实行24小时监测;还应对主要地质灾害隐患点和居民房前屋后及公路沿线高陡边坡、水利水电设施、开采矿山、旅游景点等可能发生地质灾害的区段提前做好防灾准备工作。区人民政府应迅速做好受威胁人员的撤离、财产转移和重要设施的保护工作,确保安全;紧急情况时,可以强行组织实施疏散避险。

3.各乡(镇、街道)要组织做好雨前排查、雨中巡查、雨后核查,受地质灾害威胁的村(社区),由村(社区)组织实施巡查监测;受地质灾害威胁的行政及企事业单位,由单位组织员工实施巡查监测;受地质灾害威胁的公路、水利、铁路、城市绿道等线性工程、尾矿库、在建工程边坡和临时施工工棚等,由其主管部门组织相关人员实施巡查监测。

5.3.2预报预防

(1)编制《三明市沙县区2025年度地质灾害防治方案》。区自然资源局应会同气象、应急、住建、水利、交通等部门,于3月底前拟定《三明市沙县区2025年度地质灾害防治方案》,报区人民政府批准后公布。督促相关部门开展辖区防治方案编制工作。年度防治方案要标明区内主要灾害的分布、威胁对象、范围;明确重点防范区,确定预防责任单位与责任人、监测人,制定有效防治措施。对危害严重,需重点防范的必须挂牌督办,限期整治到位。

(2)编制《村(社区)汛期地质灾害防御群众转移预案》(下称“群众转移预案”)。各乡(镇、街道)应组织编制《群众转移预案》,内容包括:汛期地质灾害危险区域范围和转移对象;组织机构及职责分工;应急响应;转移工作的实施,包括应急发布信号、转移路线及临时安置场所或者安全地带;保障措施,包括生活安置及供给、医疗防疫、治安等。

(3)地质灾害气象风险预警与应急响应

地质灾害气象预报预警分为5个等级:Ⅰ级,地质灾害发生可能性很小;Ⅱ级,地质灾害发生可能性小;Ⅲ级注意级,地质灾害发生可能性较大;Ⅳ级预警级、地质灾害发生可能性大;Ⅴ级预报级,地质灾害发生可能性很大。其中Ⅲ—Ⅴ级向社会发布,Ⅰ—Ⅱ级不予发布。

①Ⅲ级地质灾害气象风险预警(黄色预警)

表示:地质灾害气象风险较高,地质灾害发生的可能性较大。

区有关部门、乡(镇、街道)应根据雨情做好值班工作;按年度地质灾害防治方案部署防灾工作;各乡(镇、街道)、村(社区)防灾负责人根据雨情组织对地质灾害隐患点和易发区域进行巡查、监测和防范,根据险情转移受威胁群众。

②Ⅳ级地质灾害气象风险预警(橙色预警)

表示:地质灾害气象风险高,地质灾害发生的可能性大。

各级人民政府及有关部门24小时值班室值班,做好抢险救灾准备;区、乡(镇、街道)及时启动相关的应急预案和《村(社区)汛期地质灾害危险区域群众转移预案》;乡(镇、街道)、村(社区)防灾负责人组织危险性较大地质灾害隐患点所有群众转移,易发区受威胁人员根据当地雨情险情适时转移,组织对地质灾害隐患和易发区域加密巡查。

③Ⅴ级地质灾害气象风险预警(红色预警)

表示:地质灾害气象风险很高,地质灾害发生的可能性很大。

各级人民政府及有关部门24小时值班室值班,领导带班;区人民政府及时启动相关的应急预案和抢险救灾指挥系统,做好应急准备,派出应急小分队或者包村干部驻点指导防灾抗灾救灾工作。乡(镇、街道)及时启动《村(社区)汛期地质灾害危险区域群众转移预案》;乡(镇、街道)、村(区)防灾负责人立即组织地质灾害隐患点和危险区域内的所有群众转移,组织对山边、河边、沟谷沟口、工矿厂区等易发区域进行巡查和监测。

台风暴雨和强降雨期间,区有关部门、各乡(镇、街道)要积极做好转移避让群众的安置工作,采取有力有效的措施防止已转移群众擅自回迁;台风和强降雨过后,区有关部门、各乡(镇、街道)在确认地质灾害危险区域内岩土处于稳定、确保安全的情况下,才能稳妥地组织已转移群众适时回迁,并及时组织开展地质灾害补充调查,更新地质灾害管理信息库。

各乡(镇、街道)应对所选定的避险场所和避险路线进行安全评估,确保避险场所和避险线路安全。

5.4应急抢险救灾、简易监测

5.4.1应急抢险救灾

1.灾前预报:依据气象部门提供的异常暴雨天气预报或监测点出现异常变化时,由沙县区自然资源局提出有关短期预报和临灾预报,报区政府发布。在紧急情况下,经区政府批准,直接由电视台、广播电台、短信等现代信息手段发布有关临灾预报信息,还应及时将信息传达到基层防灾相关部门。乡(镇、街道)基层防灾部门负责落实和发布行政管辖区内各防灾部门事先约定好紧急撤离信号,如广播、敲锣、敲钟等;按《群众转移预案》要求,做好地质灾害危险区内居民及财产的疏散、撤离路线、安置等工作。

2.临灾应急:临灾预报发布后,预报临灾区即进入临灾应急期,区地质灾害防灾各职能部门全部进入临灾应急状态,所有与防灾救灾有关部门均应处于紧急待命状态,对临灾点范围设置明显警示牌,通知临灾区影响范围内群众转移到安全地带。

3.灾后应急:地质灾害发生后,防灾职能部门应迅速派人到现场调查了解灾情,确定灾后应急工作规模,开展各种抢险、灾民安置等工作,准确报道受灾情况,发动非灾区群众进行救援,同时立即开展现场治安工作,确保灾民财产和人身安全。此外,应急技术专家应紧急会商,及时提出技术合理可行的应急处置方案。各乡(镇、街道)基层防灾部门还应加强灾后监测工作,避免余灾对人员造成伤害。

5.4.2简易监测措施

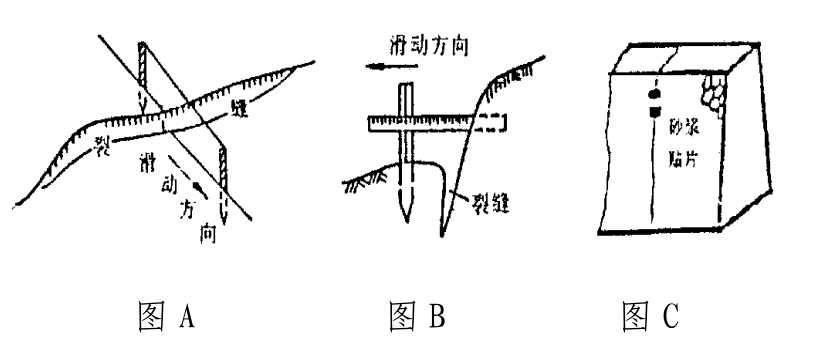

1.各灾点应结合地质灾害发生的规模、危险性、危害性、经济实力及可操作性,采取目视监测、设桩监测(图A、B)、贴片监测(图C)等,或进行回填裂缝、削坡减载、清除易滑塌物、挖设排水沟、改水防渗、砌挡墙等工程治理措施,或直接进行搬迁避让。

2.利用已建成的智能化监测预警系统,提高预警预报水平。

3.简易监测方法示意图:(A)、(B)设立标尺,(C)砂浆、玻璃贴纸贴片。

5.5速报制度

5.5.1速报范围

(1)发生特大型、大型、中型地质灾害灾情险情;

(2)发生人员死亡和失踪的小型地质灾害灾情;

(3)避免人员死亡的成功预报实例。

成功预报是指对地质灾害发生的时间、地点和范围、强度等的预测较为准确,并通过预报降低了灾害损失。

成功预报地质灾害避免人员伤亡和财产损失数量的要按照实际情况确定,以地质灾害实际影响范围测定,如倒塌房屋内的居住人员或灾害现场活动人员等。

5.5.2速报时限

发生以上速报范围的地质灾害灾情、险情和避免人员死亡的成功预报实例,灾害发生地的自然资源主管部门在接到报告后,要立即报告上级人民政府、突发地质灾害应急相关主管部门。

(1)发生特大型地质灾害,区自然资源局应立即报告三明市自然资源局,同时越级速报省自然资源厅和自然资源部。在处置过程中,应及时报告处置工作进展情况,直到应急处置工作结束。

(2)发生大型地质灾害,区自然资源局应立即报告三明市自然资源局,同时越级速报省自然资源厅和自然资源部。在处置过程中,应及时报告处置工作进展情况,直到应急处置工作结束。

(3)发生中型地质灾害,区自然资源局应立即报告三明市自然资源局,同时越级速报省自然资源厅。由三明市自然资源局及时组织调查和作出应急处置,并将应急调查报告上报省自然资源厅。

(4)发生小型地质灾害,区自然资源局应在1小时内向三明市自然资源局报告,并负责组织调查和作出应急处置,并将应急处置情况和调查报告上报三明市自然资源局。

5.5.3速报内容

地质灾害速报应尽可能详细说明地质灾害灾情或险情发生的时间、地点、地质灾害类型、灾害体的规模、可能的引发因素和发展趋势等,同时提出采取的对策和措施。对地质灾害灾情的速报,还应包括死亡、失踪和受伤的人数以及造成的直接经济损失。

发现地质灾害灾情或险情有新的变化时,要随时进行续报。

应急调查结束后,有关部门应当及时提交地质灾害应急调查报告。报告内容包括:抢险救灾工作概况、基本灾情、地质灾害类型和规模、地质灾害成灾原因(包括地质条件和引发因素)、地质灾害发展趋势、已经采取的防范对策、措施;今后的防治工作建议等。

5.6保障措施

5.6.1加强领导、落实责任

各乡(镇、街道)及有关部门要按照《地质灾害防治条例》和《福建省地质灾害防治管理办法》的要求,把地质灾害防治工作列入议事日程,谋划好、组织好、落实好。建立和完善群专结合的监测体系和以区为单元的区、乡(镇、街道)、村、组的群测群防网络。

5.6.2协调配合、通力合作

在区人民政府的领导下,区自然资源局要加强与应急、气象、住建、水利、交通、民政、教育、旅游等部门的协作,加强信息交流,特别要与气象部门合作,及时掌握雨情,开展地质灾害预报预警工作。

5.6.3加强指导、健全制度

各乡(镇、街道)及其有关部门要进一步健全和落实地质灾害防治工作制度,并适时组织应急演练。

(1)地质灾害年度防治方案和群众转移预案制度

(2)地质灾害险情巡查制度

(3)地质灾害监测制度

(4)地质灾害灾情预报制度

(5)地质灾害灾情报告制度

(6)地质灾害防治值班制度

5.6.4加强监督,强化监管

各乡(镇、街道)要加强地质环境的管理,严格项目用地的审核审批,尤其在地质灾害易发区内的工程建设,必须进行地质灾害危险性评估工作,禁止人为诱发规模性的地质灾害。切实加强对地质灾害防治工作的监督,杜绝人为活动加剧引发地质灾害的行为。违反规定,发生地质灾害造成重大损失的,按照《地质灾害防治条例》规定,追究有关部门负责人和其他相关人员的责任。

5.6.5加强培训、提高水平

各乡(镇、街道)要加强地质灾害防治知识培训,争取多种形式、多种渠道组织乡(镇、街道)、村有关人员进行培训,普及地质灾害防治知识,提高干部和群众防灾减灾意识与能力。

5.6.6加大投入、防治并举

各乡(镇、街道)及有关部门要加大地质灾害防治经费的投入,一手抓防控,一手抓治理。因自然因素造成的地质灾害的防治经费,列入区人民政府的年度财政预算或其他渠道筹措资金。因工程建设等人为活动引发的地质灾害的治理费用,按照“谁引发、谁治理”的原则由责任单位承担。

5.7综合防治措施

各乡(镇、街道)应根据地质灾害点的危险性、危害性、经济条件和可操作性,按轻重缓急,有计划地开展搬迁避让、排危除险(简易降险)及工程治理。

1.搬迁避让:对位于偏远山区、工程治理投资过大或治理后仍不能有效消除隐患的地质灾害危险点,鼓励搬迁避让、异地集中安置。

2.排危除险(简易降险):对适宜进行排危除险工程治理的地质灾害隐患点,进行排危除险(简易降险)工程治理,消除地质灾害隐患。

3.工程治理:对位于村、镇规划区内、自然因素引发、危险性大、威胁人口多、造成经济损失大的重大地质灾害隐患点,各级政府要将其纳入地质灾害治理项目库,加大财政资金投入,有序开展治理。因工程建设等人为活动引发的地质灾害,按照“谁引发、谁治理”的原则,由责任方组织治理并承担治理所需费用。

六、地质灾害监测、防治工作责任人

地质灾害的发生有渐变或者突变的过程,在出现变形之前,各自往往有比较明显的征兆,通过监测,及时捕捉这些征兆,就可以避免或减轻地质灾害造成的损失。地质灾害的监测和预防责任人在防灾减灾过程起重要作用。

1.地质灾害隐患点责任人、监测人选,由该地灾隐患点责任单位主要负责人或村(社区)主要负责人为责任人,地灾隐患点受威胁对象中责任心强的人员为监测人。

2.自然资源主管部门应负责建立健全地质灾害群测群防网络,将地灾隐患点责任人、监测人落实到位。

3.其他直接危及公路、学校、水利设施等由其主管部门负责组织监测与预防。

在此基础上,在主汛期增加监测频率并加强灾害体变形破坏过程前兆(泉水变浑、突变、裂缝扩张、动物异常等)巡查,以便及时掌握地质灾害危险体的变形发展趋势,作出准确的预报。

七、防治措施建议

根据全区地质灾害的发育特点,应选择工程防护措施进行治理,难以治理的,应组织搬迁避让。

l.因切坡建房形成的灾害隐患点和高陡边坡,建议采用工程防护措施进行治理(如削坡减载、截排水、坡改梯、支挡、水改旱、坡面防护等综合工程治理措施)。对危害重大的隐患点,建议先进行工程地质勘查设计,在此基础上再进行工程治理。

2.泥石流易发区及水土流失区,可选用生物防治中的植树造林、种草护坡及合理耕作等综合治理措施(包括退耕还林)。植树造林中应注意植被的类型结构与环境条件的关系,建议采用异龄的混交林进行防治,不同树龄的复层林其地下根系因树龄和树种的不同深浅不同的特点,形成网状结构,不仅可有效拦截地表流水,减少水土流失,可以层层稳固土体,利于蓄水保土。

3.重大隐患点如因其防治费用高于搬迁费用或一般隐患点因地势等因素限制难以治理的,建议采取避让措施。避让措施分临时避让和搬迁。临时避让可按受灾户情况选择一对一接受户或集中避灾点避险,遇有险情预报,应进行临时避险。

4.各地质灾害隐患点防治措施应按相关文件执行,落实防治经费,确保地质灾害防治工作走向正常有序的长效轨道。

5.加大智能化监测预警系统建设,进一步提高防灾减灾水平。

6.本方案需经三明市沙县区人民政府批准实施。

扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备号:

闽公网安备号: